全国でコンビニエンスストアを展開するローソンが、今度は書店の展開も目指していくことを発表しました。

ローソン/埼玉県狭山市に新業態「LAWSONマチの本屋さん」1号店、日販と連携

ローソンは5月31日、日本出版販売と連携し、書店とコンビニエンスストアの各商品を取り扱う新ブランド「LAWSONマチの本屋さん」を立ち上げたと発表した。1号店として、ローソン単独で運営する書店併設型の「ローソン狭山南入曽店」(埼玉県狭山市)を6月3日リニューアルオープンする。

日販とローソンは、街に書店のある風景と、誰もが自由に本に触れられる環境を守るための新たな取り組みとして、新ブランド「LAWSONマチの本屋さん」を立ち上げた。

日販は、取次会社として本を供給するほか、そのマチの顧客に喜んでもらえるような売場作りを手掛けていく。

同店舗では、弁当・おにぎり・デザート・ベーカリー・飲料など 通常のコンビニエンスストアの約3500品目に加え、約9000タイトルの本・雑誌を取り扱う。ローソンは、これまでに地域の書店とコラボレーションした書店併設型店舗を、埼玉県・神奈川県・広島県で21店舗展開。新型コロナウイルス対策での在宅時間の増加に加え、地域の書店の減少や緊急事態宣言などによる大型店の休業などを受け、ニーズが高まっている。ローソンの2020年度の書籍、文庫本などのカテゴリーの売上高は、前年実績を約2割上回ったという(2020年3月~2021年2月)。

また、小説や文庫本、ビジネス書など幅広い種類の本を取り揃えられるよう、2014年より専用の「書籍什器」の導入を開始し、現在全国の約5000店舗で採用している(2021年5月時点)。

今後、ローソンは「LAWSON マチの本屋さん」を含む書店併設型店舗の拡大を目指す。

(流通ニュース 2021年5月31日配信記事)

https://www.ryutsuu.biz/store/n053119.html

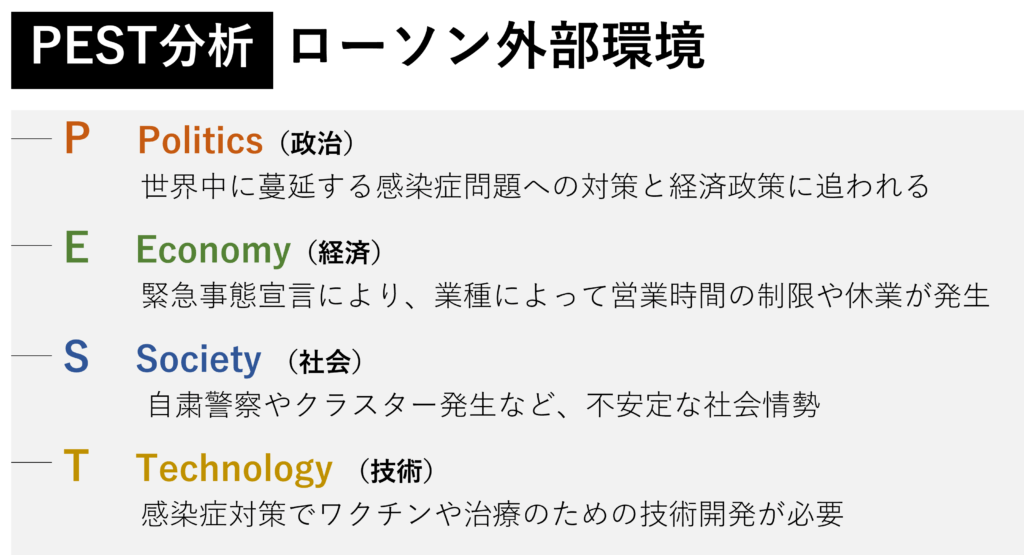

感染症問題が蔓延化している昨今では、緊急事態宣言等で大型商業施設が度々休業に追い込まれるなど、集客力の高い商業施設は敬遠される傾向があります。

また、都心部でも緊急事態宣言が発令された地域では店舗の営業時間が制限されており、通常の店舗運営がままならない状態です。

しかしながら、人口流動を避けるステイホームやテレワークの進展もあり、都市部以外の地域では、今後も生活関連需要の増加が見込まれる可能性が高まっています。

実際に、飲食店が次々と休業に追い込まれており外食がままならない現況においては、コンビニエンスストアが食品購入時に最も頼りになる存在です。

また、ステイホームで書籍の需要が増加しているものの、アマゾンなどのEC書店の普及により、都市部ですら書店が存在しない駅が増えてきています。

しかし、コンビニエンスストアの全くない駅というのは、あまり多くありません。

もはや生活インフラとして、コンビニエンスストアは欠かせない業態であると言えるでしょう。それらの顧客需要を取り込もうという意欲的な店舗として誕生したのが、今回ローソンの本屋店舗です。

実際に、ローソンで書籍併設型店舗として展開した21店舗では、書籍類のカテゴリーで前年売上高実績を約2割も上回る結果を出しており、顧客需要は確実にあることが明らかです。では、現況のローソンをとりまく状況として、PEST分析で外部環境の整理をしてみたいと思います。

現在の政治において喫緊の課題としては、やはり感染症問題への対策となります。ここが解決することで、経済・社会の問題解決にも繋がることになります。そのために、技術が進展することが大切です。

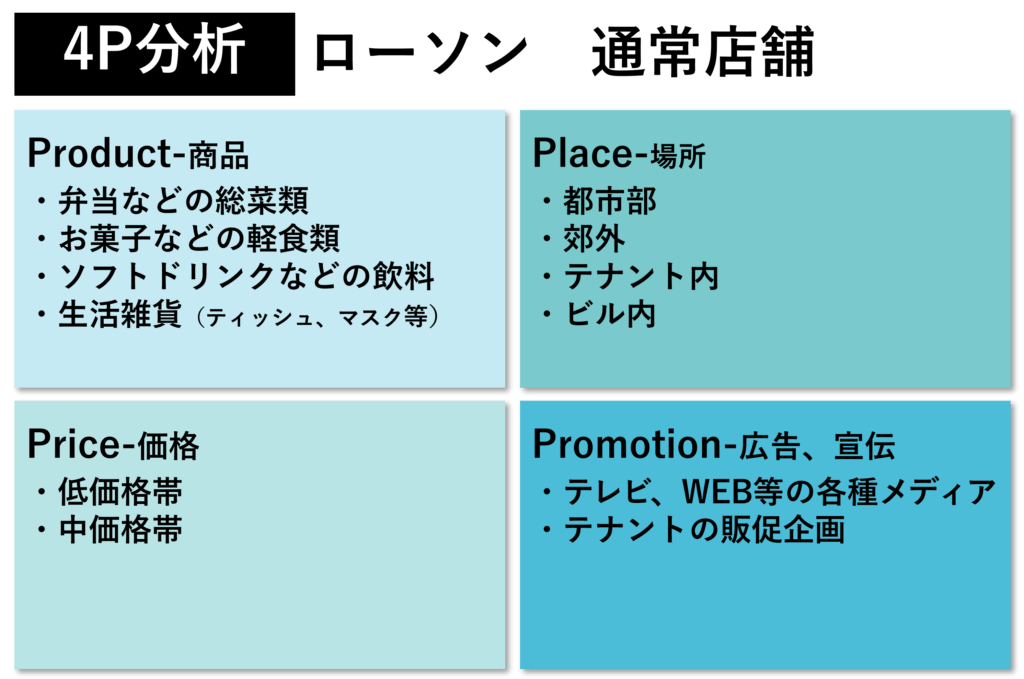

そのような中で、ローソンはどのような状況に置かれているのでしょうか。こちらは、マーケティングの観点で4P分析をして整理してみます。

ローソンはコンビニエンスストアということもあり、休業になる店舗は多くありません。飲食店が休業に追い込まれた現在では、食品購入の機会を提供するスーパーのような役割を果たしている店舗も多いことでしょう。

また、大きな商業施設が休業となっている場合には、書籍の購入などで簡単な娯楽を提供する役割も一部担っていたところもあります。

そこに目を付けたことで、今回の「LAWSONマチの本屋さん」が誕生したというところでしょう。

では、今回誕生した「LAWSONマチの本屋さん」について、通常店舗同様に4P分析を行ってみます。