うまみ調味料「味の素」で知られる味の素株式会社は、世界130カ国の国と地域で展開する大手食品メーカーです。商品ラインナップは調味料から加工食品、飲料まで幅広く展開しています。

この味の素がドレッシング市場に参入したときの展開の仕方は、まさにブランディングのマニュアルのようなもの。今回は味の素の事例を見ながら、ブランディングの進め方について考えてみましょう。

【ポジショニング~独自性】自社の強みを生かし、新しい市場を創出

ブランディングを行うためにはいくつかの手順を踏んで構築することが大切です。

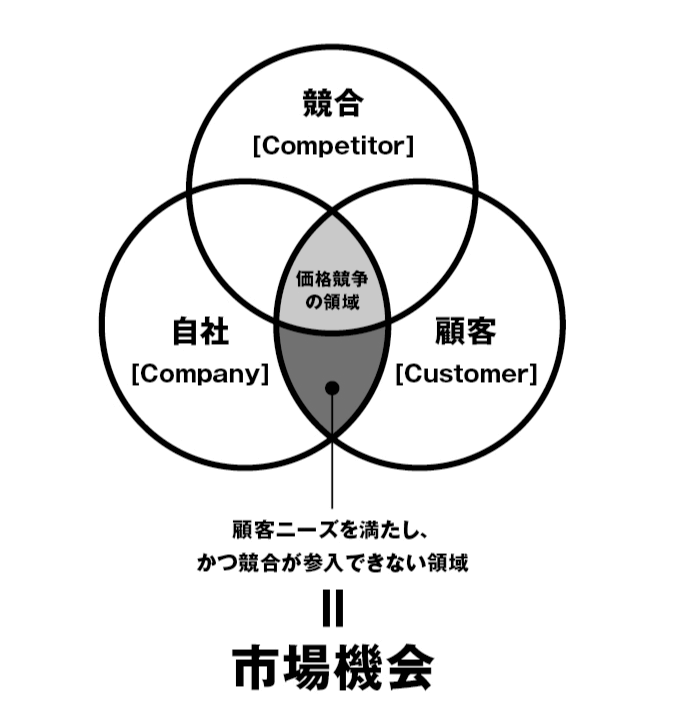

まずは自社の強み、競合の強み、顧客のニーズを洗い出し、「顧客ニーズを満たし、かつ競合が参入できない領域」を見つけ出します。これを市場機会と呼びます。この市場機会を味の素ではどのように見つけ出したのか見てみましょう。

(出典:同文館出版「社員をホンキにさせるブランド構築法」)

味の素では、ドレッシング市場に参入するにあたって、ドレッシング市場を調査しました。すると、市場にはすでにたくさんの種類の商品が出回っていて飽和状態。商品はどれもおいしく、価格も手ごろ。アンケート調査でも特に目新しい不満が見つかりませんでした。

そこで、今の市場に入るスキがないのであれば、新しい市場を提案するしかないと考え自社のグループ会社である「GABAN」に目を付けました。

「GABAN」はスパイスのブランドで、プロが使う調味料としてすでに広く認知されています。この「GABAN」を使ってドレッシングが作れないかと、検討をくりかえしました。

「スパイスを使ったドレッシングとは?」

↓

「グリーンサラダだったらスパイスが効いている必要はない」

↓

「スパイスはもともと肉の臭みを消すもの」

↓

「肉にも使えるソースとして主菜に使えるドレッシング」

さらに、グループ会社であるスープやソースで有名な「クノール」の洋風ソースの知見をプラス。「肉入りサラダを食べるソースのようなドレッシング」としてドレッシングの新しい市場を創出しようと考えたのです。

【ブランドの確立】情緒的価値を付加させることでブランド価値を高める

自社の商品が市場の中でどこを狙うかが決まったら、次はターゲティングを明確にし、ペルソナを描きます。その上でさらに商品の独自性を見つけることでポジションが明確になります。

味の素の新しいドレッシングのコンセプトは、「肉入りサラダを食べるソースのようなドレッシング」です。それを使うシーンは単に野菜を食べるシーンではなく、主菜として肉と一緒に野菜を食べるシーンです。

そのため、食卓全体を華やかにコーディネートするシーンを作り、プロモーションを行いました。ドレッシングを使うシーンを連想させることで、ソースのようなドレッシングを明確に提案しました。 また、一般的にドレッシングの機能的価値は「野菜や主菜をおいしくすること」。

しかしそれだけでは市場にいくらでも競合が存在します。そこで情緒的価値としてパッケージを「食卓に置きたくなるようなおしゃれなデザイン」にし、ブランドとしての価値を高めることに成功しました。そのため通常のドレッシングと比較すると高価格ながらも、主菜のソースとしては妥当な価格と消費者に映ったのです。

【ブランドを体験させる】リアルな口コミからWebの口コミへ

ブランド・アイデンティティが明確になったら、今度は狙ったターゲットにブランドのコンセプトを伝えます。さまざまなブランド体験を通して、ターゲットにブランドを認知してもらうことが重要です。

このドレッシングはこれまでにない新しいドレッシング市場の提案を行うもの。そのため、ターゲットにそれを使うシーンをしっかりとイメージしてもらう必要があります。

そこで味の素では、通常のドレッシングでは行わないような販促も実施しました。例えば、お花のイベントにおいて、「GABANスパイスドレッシング」を使ったテーブルガーデニングを演出するといった販促です。

また、実際に使い方を楽しめるホームパーティのようなイベントで使用してもらい、リアルな口コミを発生させました。さらにそれをSNSで更に拡散させるといったプロモーションを通して、じわじわ浸透させていったのです。

今回の味の素が行ったブランディングの事例は、新しい市場の開拓というとても難しいものでしたが、進め方についてはどの業種においても参考になるものです。ぜひ自社のブランディングに役立ててみてください。