中期経営計画を作成する際に最も重要なのは、自社のビジョンを決めた上で、そのビジョンを達成するための目標を具体的な数字で表すことです。

なぜならば、ここが確定しないと経営戦略が作れないからです。

また、戦術を立案したあとに戦略を決め、更にビジョンを作るというような、混在した流れになると経営規律が矛盾したものになりかねません。

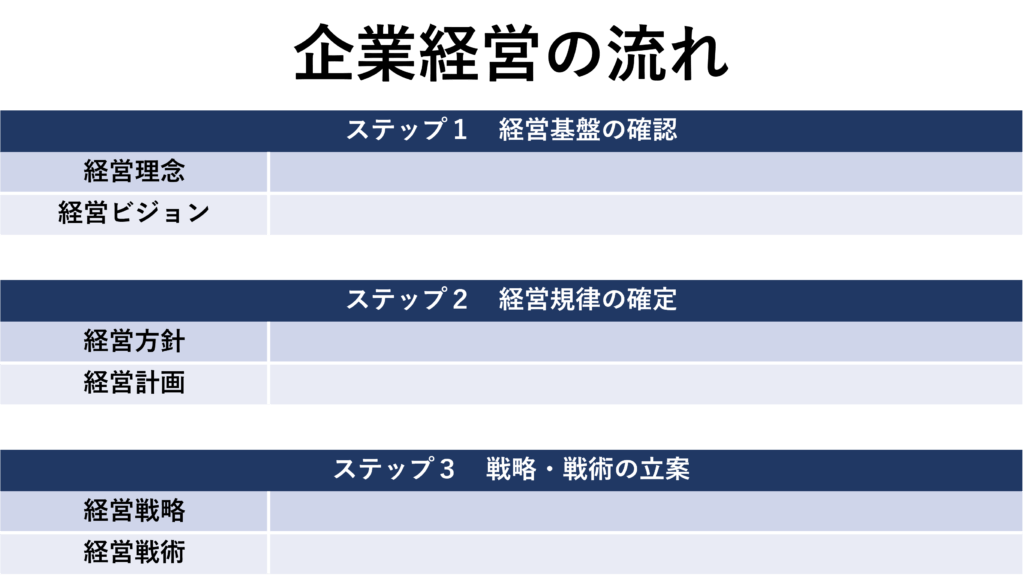

これらを整理すると、下記の図の通りになります。

最初のステップ1では、経営基盤を確認することが重要です。

・経営理念

・経営ビジョン

を確認し、これらが自社に適合したものであるのかを考えていくことが欠かせません。

経営理念は創業時の想いが込められていますし、そもそも企業の存立基盤となるものです。だからこそ簡単に変えることはできないし、また変えていいものでもありません。

もしもどうしても経営理念を変更したい場合は、ステークホルダーに相当な影響を与える可能性があるため、慎重に行うことが必須です。なぜならば、経営理念の変更は創業の意味付けを修正することになり、内容・やり方によってはこれまでの経営自体を否定することになりかねないからです。

企業経営や職務において、前任者や創業者の否定は、最もやってはいけないことです。

現在関係しているステークホルダーは、前任者や創業者から継続して関係がある場合が多く、結果として、その人達の実存性に対して、否定的な感情を呼び覚ますことになります。

つまり、周囲の受け取り方によっては、その会社のこれまでの存在自体を否定することになり、現在そこに関わるステークホルダーの存在も否定することになるのです。

そのため、もしも経営理念の変更が必要となる場合には、既存の経営理念を消し去るのではなく、新たなものをそこに付け足していくようなかたちをとるのが、最善で良策となることでしょう。

ただし、経営ビジョンは社会情勢や企業の形態によって、随時見直しが必要になります。

例えば、自社の提供する主力商品やサービスにおいて、創業時はアナログ技術が一般的で、現在はデジタル技術が当たり前の社会環境になった場合、創業時の経営ビジョンのままで経営をしていたら、時代の波に取り残されてしまい、経営基盤そのものが怪しくなってきてしまいます。そのため、経営ビジョンについては、外部環境や内部環境をきちんと把握し、適宜修正していくことで企業経営の基盤を保つことができます。

やや冗長になりましたが、ステップ1に問題がある場合、その後のステップ2・3もうまくいかなくなるため、特に注意していただきたいと思います。

ステップ2では、経営規律の確定が必要となります。

経営方針は、経営理念を実現するための基本的な行動姿勢だと考えられます。そのため、ここが決まることでその後のステップ3の内容にズレが生じにくくなります。そして、ここまで決まってきたことに対して、具体的に数字に落とし込む作業が必要になります。これが経営計画です。今回、セブン&アイ・ホールディングスは発表した中期経営計画は、まさにここのところを指しています。

後編では、セブン&アイ・ホールディングスの中期経営計画の内容を元に、ステップ3の戦略・戦術との関係性について、検証していきたいと思います。

■武川 憲(たけかわ けん)執筆

一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会 エキスパート認定トレーナー

株式会社イズアソシエイツ シニアコンサルタント

MBA:修士(経営管理)、経営士、特許庁・INPIT認定ブランド専門家(全国)

嘉悦大学 外部講師

経営戦略の組み立てを軸とした経営企画や新規事業開発、ビジネス・モデル開発に長年従事。国内外20強のブランド・マネジメントやライセンス事業に携わってきた。

現在、嘉悦大学大学院(ビジネス創造研究科)博士後期課程在学中で、実務家と学生2足のわらじで活躍。

https://www.is-assoc.co.jp/branding_column/