モノやサービスが溢れ市場競争が厳しい時代において、自社の商品やサービスが価格競争に巻き込まれないためには、競合との明確な差別化や、優位性が必要不可欠です。そのため、自社のブランドを見直し、強いブランドに育てようとする動きが広がっています。

しかし、いくら一部の人や外部の専門家によってブランディングを行ってみても、ただ与えられるだけでは、現場で働く社員一人ひとりにブランドが浸透するのは難しいという課題があります。

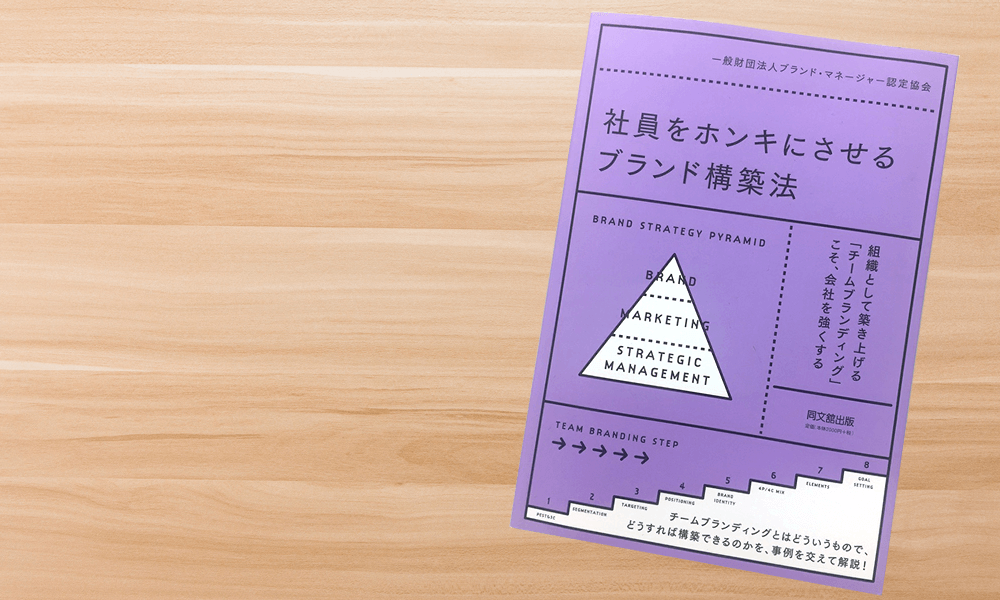

そのような課題を解決するために、本書「社員をホンキにさせるブランド構築法」では強いチームづくりとブランディンを合わせた「チームブランディング」を提唱し、その効果や実践するためのプロセス、事例を紹介しています。また、大企業のみならず、中小企業でも「ブランド構築」ができるように体系化している点も、特徴のひとつです。

今回は、チームブランディングの重要性を軸に、本書の内容をご紹介します。

チームブランディングで、社員のやる気を高める

他社にはない、良い商材を持っていたとしても、それが世の中に認知されていなければ、ビジネスとしては意味がありません。自社商品をアピールする最も身近な存在は、「組織内で働く人(社員)」です。社員が、自社商材の価値に気づくことで、顧客にもブランドをアピールしやすくなります。

「ブランディングを組織で行うことがチームブランディングであり、自分達の強みや価値をチーム全体で理解し、共有できるため、組織が一体となる土壌が出来上がり、社員がイキイキと働く組織づくりができるのです。(P14)

本書にもこのような記載があるとおり、社員はブランドの持つ価値、いわゆる「ブランド・アイデンティティ」を見つけ出すプロセスを通じて、「自分達はどうあるべきか」を発見し、働くモチベーションを高めることができます。

顧客が持つブランド・イメージからズレない

価格競争から脱却し、経営を「長期的」に安定させるためにも、「ブランド構築」は欠かすことができません。ブランド構築とは、顧客側が想像するブランド・イメージと、企業側が自社のブランドを顧客にどう思われたいか(ブランド・アイデンティティ)を一致させるための行動です。

経営を安定させるためのブランド構築では、顧客に届けるメッセージの中で「約束している」こと(ブランド・プロミス)を変えてはいけません。ブランド・プロミスとは、例えば、イタリアンレストランが「スローフードのお店」を約束するとか、エステサロンが「脱毛専用サロン」であることを約束するなどです。

しかし、経営が安定していないとき、企業側はいろいろな施策を試そうとして、ブランド・プロミスを破ってしまうことがあります。そうなれば、顧客側の持つブランド・イメージとのズレが発生しますから、顧客との約束を破っていることになります。その結果、顧客から信用されなくなり、顧客離れが起きる可能性があります。そのため本書では、ブランド・マネジメントにおいて重要なことを以下のように主張しています。

「『ブランド・アイデンティティ』を明確にして、これを意図的に、一貫性を持って、継続的に発信していくこと」(P44)

安定した経営を目指すため、チーム一丸となる

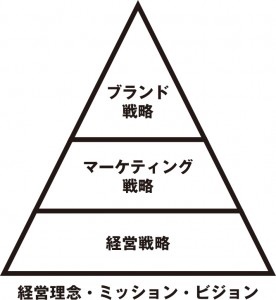

下図にもあるとおり、自社の価値を顧客に浸透させるプロセスである「ブランド戦略」は単体では機能せず、どの市場で勝負するかといった「経営戦略」から派生しています。経営戦略の上には、さらに売れる仕組みを考える「マーケティング戦略」があり、その上にブランド戦略があります。ですから、「経営戦略から一貫してブレない」ようにすることが重要です。

そもそもマーケティング戦略とは、リピート顧客を創造するために、継続して売れる仕組みをつくることです。その上で、価格競争に巻き込まれないためのブランド戦略を行い、長期的に経営を安定させていきます。さらに、チームブランディングを行うことにより、社員が一丸となって、ブランド戦略を強化させていくのです。

ブランドの価値を高め、強いチームをつくる

組織でブランディングを進めようとしたとき、部門間の壁が課題になることがあります。しかし、この課題もチームブランディングを行うことで解決していきます。本書では、チームブランディングの目的を以下にように主張しています。

「部門間の垣根を越えて連携し、優れた商品・サービスを生み出し、その結果として、価値ある商品・サービスをお客様に提供し、選ばれ続けること、これらをチーム一丸となって実践すること」

さらに、チームブランディングはチームワークを醸成することにも効果を発揮します。メンバーは、関係者とともにブランド戦略を行うことで、信頼関係を構築していくからです。

このようにチームブランディングは、ブランド構築だけでなく、社員にブランドを浸透させながら強いチームづくりができるといったメリットがあります。そうして社員ひとりひとりがブランドのために取るべき行動を把握し、実践していくことで、顧客に対して適切なブランド体験を与えら、強いブランドへと成長させることができるのです。

本書には、チームブランディングを進めるための8つのステップの詳細や、実際にそのステップを体験した企業の事例も掲載されています。本書の内容を実践することで、ブランド・アイデンティティに即した行動を主体的に行える人材の育成に役立つことでしょう。