今回は、世界観の構築で根強いファンを生み出し売り上げを向上させただけでなく、チームブランディングによってブランド・アイデンティティを確立するとともに、従業員の意識向上にも成果をあげたポップコーン専門店「ポップコーンパパ」を経営する株式会社Dreams(大阪府)の事例を紹介します。

スタッフの士気の低下、業績低迷・・・

課題解決のカギはチームブランディング

株式会社Dreamsは、32種類のフレーバーを取りそろえる「ポップコーンパパ」を、大阪に3店の実店舗とインターネット通販で展開していました。業績はまずまずでしたが、ポップコーン以外にも、居酒屋やラーメン店など事業を拡大していくにつれ、スタッフの士気は低下、業績も伸び悩むようになりました。

その頃、経営者の宮平氏はチームブランディングの存在を知ります。チームブランディングは、それに取り組むことで、互いの価値観を共有しながら、ブランド・アイデンティティに基づいた行動ができるようになるというもの。同社が抱える課題を、チームブランディングによって解決できないだろうかと考え、導入に踏み切ったのです。

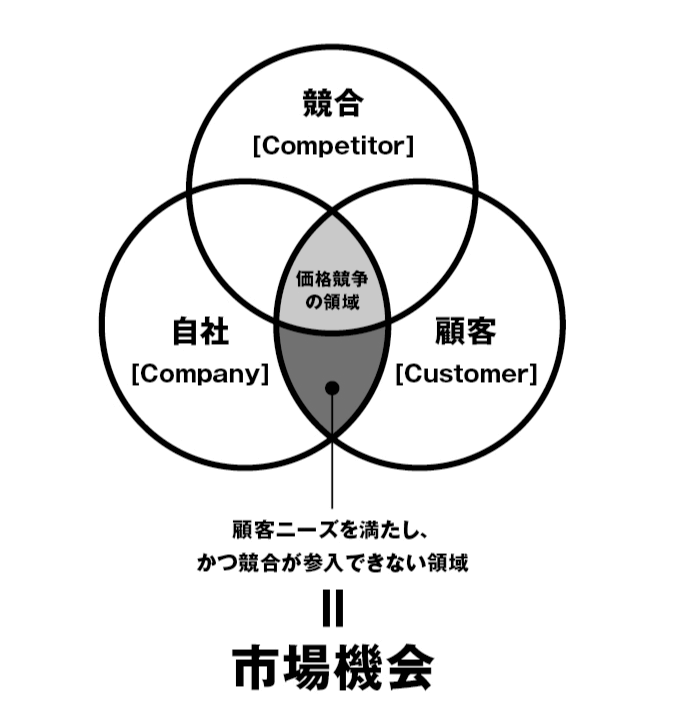

3C分析により事業の可能性を見つけ出す

同社では、市場機会の発見として3C分析を行いました。3C分析とは、マーケティングの分析手法の一つで、「競合(Competitor)」「自社(Company)」「顧客(Customer)」の3つの視点から、自社が顧客に提供できる領域で、顧客のニーズを満たし、かつ競合が参入できない領域を探しだすものです。

同社の競合は、他のポップコーン専門店や催事販売、映画館やアミューズメント施設です。顧客のニーズは「おいしい、すぐ手軽に買える」といった顕在ニーズに加え、「おいしいものを子どもに食べさせてあげたい」「特別な体験をしたい」であると考えました。

一方、同社の目的は「ポップコーンを通して、自らがワクワク仕事を楽しみ、たくさんの笑顔とありがとうを創造し、関わるスタッフやお客様、地域社会、お取引先を幸せにすること」です。

これにより、事業の可能性を「子どもの笑顔、人の幸せにフォーカスした特別な体験ができるテーマストア」にあると考えました。

セグメンテーションを行い、ターゲット像を明確にする

次に、3C分析で見つけた市場に対し、市場を細分化し、グループ化していくことでターゲットをより明確にするセグメンテーションを行いました。このときのポイントとなるのが、自社のサービスの市場を、顧客の視点から複数のテーマで細分化することです。

同社では以下のテーマから、顧客のライフスタイルを具体的に想像しました。

- 年齢

- 家族構成

- 子どもの数

- 休日の過ごし方

- 日々の子育ての悩み

ペルソナの設定

さらに、セグメンテーションで選んだ各テーマからターゲットを絞り込み、ペルソナを設定。

ペルソナとは、見込み客がどんな人なのか、架空の人物像を具体化していく作業です。

同社が設定したペルソナとは以下のものです。

35歳女性、年齢35歳、夫と子供2人

平日はパートと家事で忙しく、子どもと関わる時間があまり取れない。休日は家族で楽しく過ごす。

このペルソナがポップコーンパパに期待することは

「子どもに様々な体験をさせて、成長につなげたい」

というものです。

自社の独自性を打ち出すブランド・アイデンティティを確立

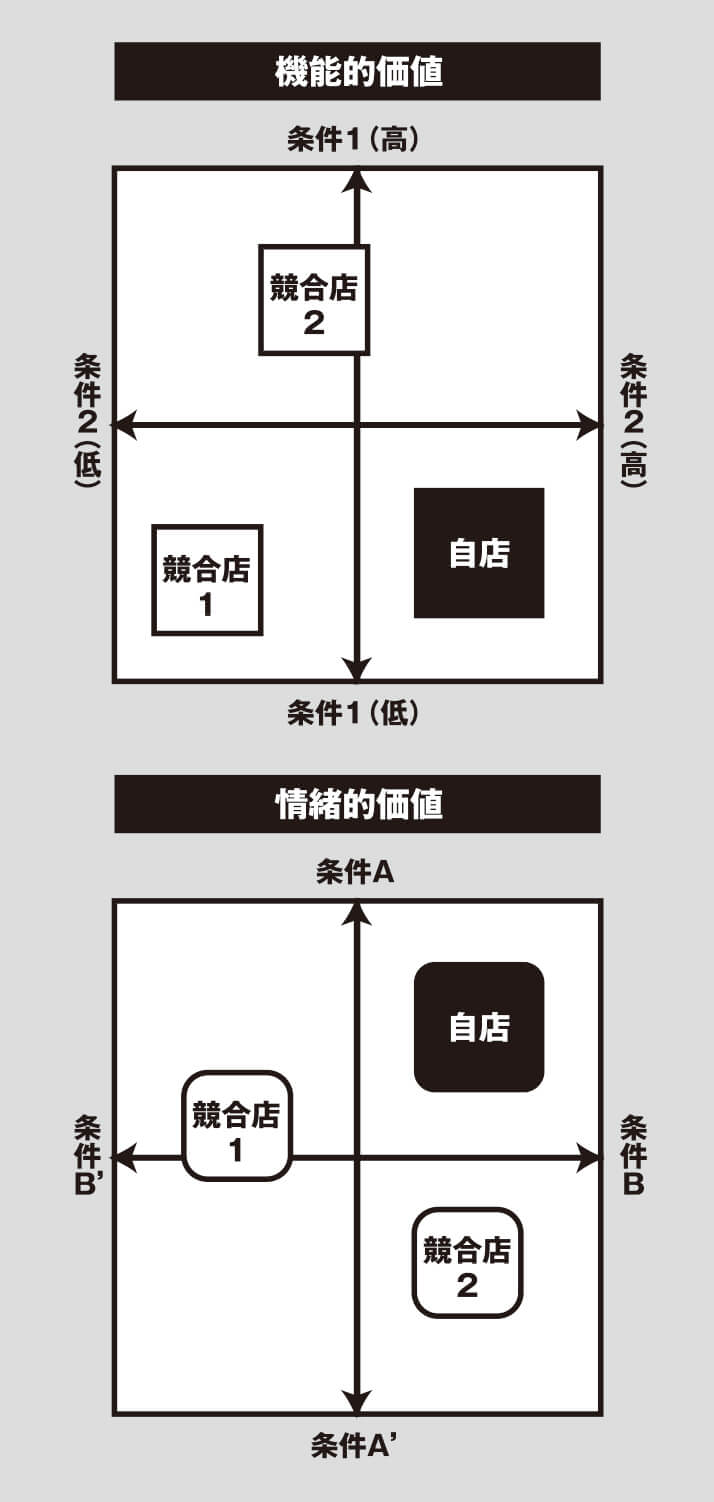

次に行ったのはポジショニングと呼ばれる、競合との比較から相対的に優位な自社の独自性を築けるポジションを見つけることです。ポジショニングをする際は、機能的価値と情緒的価値の両面からポジショニングマップを書くことが大切です。

このポジショニングによって同社が目指す方向性が定まりました。

【機能的価値】

- 安心・安全なポップコーン

- フレンドリーな接客

- 製法へのこだわりがある

【情緒的価値】

- 世界観・テーマがある

- 体験ができるお店

- 絆をつくるポップコーン屋さん

目指す方向性が決まったら、自社のサービスを「顧客にどう思われたいか」を明確に打ち出します。これがブランド・アイデンティティです。ブランド・アイデンティティとは、自分たちの特徴をはっきりと打ち出した“旗を立てること”なのです。

同社のブランド・アイデンティティとは

笑顔あふれるおいしさ ワクワクする楽しさ 幸せを繋ぐポップコーン

このブランド・アイデンティティに込められたこと

- 笑顔…スタッフ、お客様、子どもたちの笑顔、その連鎖

- 美味しさ…こだわりの製法、厳選された素材

- ワクワク…心躍る体験、将来への希望

- 楽しさ…人と人とのつながり、世界観、テーマ、ストーリー

- 幸せ…人と人とのつながりの中でわかりあえる、支え合える

- つなぐ…お客様とスタッフ、お客様同士、お客様とそのお友達

このようにして、同社ではブランド・アイデンティティを明確にしました。次回はこのブランド・アイデンティティをどうやって消費者に認知させていったか、さらにこのチームブランディングによる成果について紹介します。ご期待ください。